党的二十大报告擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,为自然资源事业发展指明了方向。自然资源部南海局作为部派出机构,始终坚守政治机关根本属性,坚持在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下功夫,准确把握部党组“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的自然资源工作定位,认真履行海区海洋自然资源“两统一”职责,全面推进党中央重大决策部署和部党组工作安排在南海区落地见效。

事业成败,关键在人,关键在干。近年来,一批有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的南海海洋自然资源工作者,自觉捍卫“两个确立”,以实际行动践行“两个维护”,继承和发扬了“忠诚担当、敬业奉献、严谨求实、团结拼搏”的南海文化和精神传承。他们劈波斩浪、远赴深海大洋,为获取一线海洋观测数据不畏艰险;他们敢闯敢试、勇于攻坚,为破解专业技术难点、堵点和痛点刻苦钻研;他们忠于职守、并肩逆行,用凡人“微光”汇聚成战疫“星河”,被赋予“最强后勤团”称号;他们坚守边远海岛,用默默奉献诠释对党忠诚……

奋斗创造奇迹,力量源于团结。新春伊始,让我们走近他们,记录他们接续奋斗的故事,倾听他们在碧海蓝天间续写新篇的坚定信心,汲取前进动力,在推进海区海洋自然资源事业发展,助力美丽中国建设的伟大征程中贡献力量。

奋力前行

观天测海深耕蓝色国土

业务要突出,关键靠支部,党的二十大报告强调坚持大抓基层的鲜明导向。多年来,南海局坚持抓基层、强基础,把党支部建设放在突出位置,不断增强政治功能和组织功能。根据局属基层党组织数量多、分布散、组成人员及部门各异、发展不均衡等特点,南海局坚持系统谋划、统筹部署,按照先进带后进、后进赶先进,分步提升、共同进步的步骤,以提升组织力为重点,以“五好党支部”、“四强”党支部创建为载体,不断深化党建业务融合,打造坚强有力的基层党组织,为全局改革事业发展发挥了引领保障作用。

过去的一年,在海洋观监测、生态调查、海洋预警报工作一线,广大基层党组织充分发挥战斗堡垒作用,推进学习进支部、到个人、全覆盖,宣传党的主张、贯彻党的决定、团结动员群众、推动业务发展。广大党员干部充分发挥党员先锋模范作用,每一名党员都是一面旗帜,在急难险重工作中冲锋在前、揭榜挂帅,用实际行动诠释了南海人的勇于担当,激励着广大干部群众更加鼓足干劲、奋发作为。

大湾区调查收获满满——为全面准确掌握广东省近海海域海底基础地理信息数据,打造广东海洋大数据“一张图”,2022年7月,在大湾区近海海域,15艘作业船兵分四路相继启航,由南海调查中心与南海发展研究院共同承担的2022年度广东省近海海域海底基础数据调查专项正式拉开序幕。

离岸不离党,让党旗高高飘扬在海上是外业工作的制胜法宝。团队成立了海上临时党支部,与局属单位党委搭起了畅通的协调联络平台,党委在线指挥、党员一线冲锋、团队攻坚克难,为圆满完成海上作业任务保驾护航。

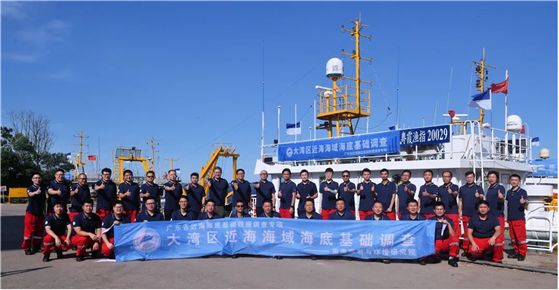

大湾区近海海域海底基础调查外业船舶启航

面对近岸复杂地貌、多变海况,调查中心和研究院两个调查团队克服热带风暴、船舶摇晃、噪声影响等重重困难,经过近80天的努力奋战,调查中心调查团队共获取地形地貌5200平方千米、沉积物采样265个、悬浮体采样265个站、浅地层剖面800千米、水文观测265个站以及海底管线测量1100千米等海量调查数据。最终形成1:10000水深地形图160幅,1:2000水深地形图98幅,海底特殊地形地貌镶嵌图24幅,海底沉积物类型调查图幅57幅,管线调查图幅476幅,海岸带地理信息数据库1套和数字高程模型2套。

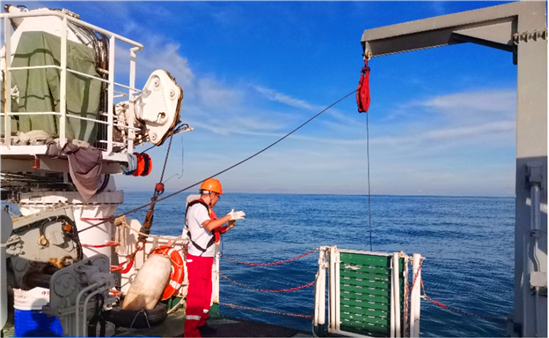

大湾区近海海域海底基础调查海上作业

由于近海海域岛礁众多,浅水区域作业困难,普通作业船容易触礁难以靠近,调查团队首次采用无人艇协同测绘、多频三维合成孔径声学成像系统测量和无人机超低空航磁测量技术探测等前沿技术,5艘无人艇集群测绘作业时间跨度80天,航程累计超2.5万公里,开启了我局无人艇海上集群作业时代的新篇章。

调查中心自主研发的无人艇协同测绘技术作业现场

研究院调查团队利用多波束测深系统开展海上作业,测量了5000余条、总长度达6.3万千米的测线,共采集了约5100平方千米高分辨率地形数据。内业处理阶段,团队克服2022年底属地疫情暴发影响,选派8名技术骨干进驻办公区,实行“泡泡”模式封闭管理,高效完成了1:10000水深地形图191幅、1:2000水深地形图10幅;完成典型地貌镶嵌图14幅,海岸带地理信息数据库1套和数字高程模型2套。

大湾区近海西部海域海底基础调查人员大合照

项目的顺利收官,不仅展现了我局在海洋测绘地理信息领域服务保障地方经济社会发展的能力,同时进一步提升了团队履行海区海洋自然资源“两统一”职责的水平。

致敬为每一个数据全力以赴的你们。

守护珊瑚礁守护南海蓝——珊瑚礁守护着海岸,而他们守护着珊瑚礁。在南海一线,有这样一群人,他们忙碌的身影,穿梭在海底森林珊瑚礁之间,他们为守护南海珊瑚礁和珊瑚礁里的生灵万物,辛勤耕耘,默默付出。潜入珊瑚礁里,感受他们的追梦故事,聆听他们的奋斗乐章。

“实施珊瑚礁生态监测,圆了我保护海洋、爱护珊瑚的蓝色梦想。”时小军,南海生态中心南海珊瑚礁专项调查总技术负责人,一位年轻的党员干部。怀揣蓝色梦想的他,在大学期间就选择珊瑚礁生态学作为专业方向。入职以来,面对我国珊瑚礁工作起步晚、底子薄的现状,他深深感受到了压力和责任,工作中更加潜心钻研南海珊瑚和礁栖生物种类鉴定知识,注重总结改进珊瑚礁调查监测技术方法,始终想着为我国珊瑚礁事业多做点事。长年的实践积累,他主持编制了《海岛珊瑚礁生态人工监测技术要求》和《海岸带生态系统现场调查与评估技术导则第5部分:珊瑚礁》,完成了多项珊瑚礁监测调查评估行业标准的编制任务。2014年以来,时小军先后5次以首席科学家身份组织实施珊瑚礁专项调查和监测,航次累计250余天,获取的大量珍贵一手资料,填补了我国多项空白。他主持编制的专题报告以部名义提交中央,有关成果获得海洋科学技术奖一等奖。

时小军在水下进行珊瑚礁生态现场调查工作

所谓伊人,在盐沼中央——他们,艰难跋涉越滩涂,战泥潭,深入盐沼地开展生态系统调查;每一个样方,每一次采样,每一次测量,都凝聚着力量。他们平均年龄不到35岁,队员一半多是党员,80%是硕士,他们是珠海海洋中心典型生态系统调查团队。

珠海海洋中心典型生态系统调查团队在鹤洲开展盐沼生态系统碳储量调查

典型生态系统调查是摸清海洋资源家底的重要工作。2022年,团队在珠海开展盐沼生态系统预警监测及碳储量调查期间,适逢副热带高压笼罩,而根据潮汐研判,调查必须在正午时分开展。炎炎夏日,酷暑难耐,当地气象站相继记录到年内最高气温。宋志民、郑季平、彭艳超等十余名调查队员在又闷又热、3米多高的芦苇间以及淤泥没膝的盐沼地艰难跋涉。他们相互搀扶鼓励,拉样方、认植被、测高度、采水样、挖底泥……每一条调查样带,都留下了调查人员不知疲倦的足迹。这些“泥潭里的淘金者”最终高质量完成了年度内盐沼生态系统预警监测及碳储量调查评估等任务。每一次调查,都是一次历练与超越。不到两年,团队便成功取得海岸带(红树林、海草床)生态群落调查资质,使珠海海洋中心成为自然资源部首家获此资质的机构。

深耕海洋预报减灾防风险——有这么一支队伍,他们在幕后默默耕耘,倾力奉献防灾减灾事业,静静守护沿海万家安康,他们是南海预报减灾中心船舶测报站。2022年,广东省级海洋观测站点因观测环境变化等多方面因素,多个站点需要迁址重建,面对地方海洋防灾减灾工作需求,船舶测报站迅速响应,克服时间紧、任务重、难度高、人手少等困难,通过卫星遥感资料初查,结合实地对环境、水深、地质及天文潮调查,历时两个月,足迹踏遍广东省11个沿海地市,行程超过10000公里,迅速寻找到海洋观测站点迁址重建的最佳点,协助地方圆满完成了19个岸基海洋观测站点的拆除、修复、选址和重建工作。

南海预报减灾中心外业人员在汕尾红海湾码头对海洋观测系统进行维护

为保障省级海洋观测站点的正常运行和国有资产安全,船舶测报站密切关注天气形势,积极与当地自然资源部门、船舶管理部门、浮标回收码头管理单位紧密配合,及时完成了全部省级海洋观测浮标的回收,同步加强对观测站点保护,持续提升了省级海洋观测能力,充分体现了我局助力地方海洋经济和防灾减灾事业高质量发展的能力和决心。

撰稿:齐超 余嘉萱

素材:南海局机关及局属单位

粤公网安备 44010502000179号

粤公网安备 44010502000179号